架台の重要性

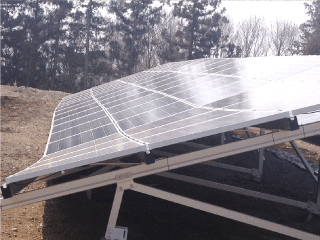

野立て型太陽光発電の架台

ひとことに野立て太陽光発電と言っても、その支える架台の種類は様々です。 太陽光パネルは各メーカーの努力によって高出力・低価格化が進んでいますが、架台の強度は正直ピンキリです。 初期投資はなるべく抑えたいという気持ちはもちろん分かりますが、その為に強度の弱い架台で妥協してしまったが故に、 後々架台が錆びてしまったり、崩れてしまうと元も子もありません。修理や立て替えに新たに資金を投じなくてはならなくなり、 折角の投資のつもりが本末転倒な結果になりかねません。 そこで、よく見かける野立て太陽光発電システムに使われている架台に注目して見て行きたいと思います。危険な架台の施工をしている業者は要注意です。

架台(基礎)によって異なる特徴

単管パイプ式架台

これは、一般的に一番金額を抑えられる架台となります。施工自体の期間も短く、一気に組み上げる事が可能との事です。 その代わり、強度面では不安が残ります。地面に直に刺して、適切な処置をしていない架台は、数年もするとパイプと地面の設置面から腐食が始まります。 また、ただパイプを地面に刺しているだけなので、「引っぱり強度」も弱く、台風の様な強風の際には若干不安が残ります。 また、これは好みの問題にもなりますが、見た目が貧相で格好が悪いのが特徴です。

パイル式架台(グランドスクリュー式)

正確には単管パイプも「パイル式」に含まれる様な感もありますが、グランドスクリュー(大きいねじ式)のものを「パイル式」と呼ぶ業者もある様です。 単管パイプ式のものより「引っぱり強度」は上がります。 「ねじ」式の棒を地面に埋めて行きますので、あまり硬くない地盤には特に有効な架台となりますが、専用の重機が必要となり、 施工自体に若干時間を要し、また単管パイプよりは少々値が張ります。

置き基礎架台

これはコンクリートを土台とした架台を、地面に直置きする方法をとります。 上記二つのものとは違い、金属部分と地面に接点が無いので、腐食のリスクが軽減されます。 地面に埋まっていないので「引っぱり強度」に少々不安が残ります。

コンクリート連続基礎架台

コンクリート基礎という意味では置き基礎と同じに見えますが、実は地中にもコンクリートを流し込んでおり、更に一列に長くコンクリートが続いているので、 今回ご紹介している基礎架台の中では最強の「引っぱり強度」を誇ります。 また「点」ではなく長いコンクリートの「面」で地面と接しているので、地震にも強く、重い雪が積もっても沈下したりすることは無いと言います。 見た目もよく、強度も兼ね備えています。 上記の3種類よりも金額は張りますが、最近は徐々に金額が下がって来ているとも聞きますので、20年安心して売電事業を行うにはこちらの架台(基礎)がおすすめです。

架台の選定を誤ると。。。

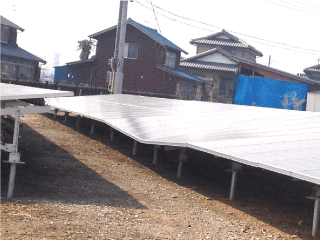

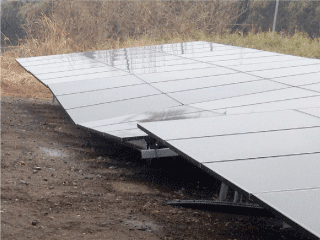

ひとことに野立て太陽光発電と言っても、その支える架台の種類は様々です。 設置する架台によって、雪の重さに耐えられず、架台自体が地面に沈んでしまうといった被害が全国で相次いでいるそうです。 豪雪地帯でないからと言って、重さに弱い単管パイプ製の基礎・架台で設置してしまったが為に、起こっているそうです。 とあるルートから、様々な太陽光発電の写真を手に入れる事が出来るのですが、中でも「これはひどい」といった施工の写真をご紹介します。

後々にそういった被害を受ける可能性は少なからずあるので、安かろう悪かろうの架台ではなく、多少の金額差はありますが、 コンクリート基礎や連続基礎型の架台を選択する事がベターと思われます。